一

1976年对中国人民来说是巨痛巨变的一年。经过“文化大革命”十年折腾,经济千疮百孔,人们也精疲力竭。这一年,共和国的创建人周恩来、朱德、毛泽东相继辞世,使广大人民群众沉郁、悲痛,近于绝望;更要命的是唐山大地震爆发,顷刻之间繁华都市被夷为平地,几十万生灵被夺去生命。首都的老百姓基本上都搬离住房,躲进了低矮简陋的地震棚。其中,本文要叙述的词学大师夏承焘夫妇也蜷伏在这样的地震棚中。只是十月金秋,粉碎“四人帮”以后,历史昭示中国即将巨变,多少给苦难深重的神州天宇涂上了一抹希望的亮色。这是就整个社会状态而言。

就我个人的情绪而言,则是掉进了人生的低谷。作为一个30岁的青年工人,在常人瞧不起的区搬运站劳动,妻子是民办工厂工人,两人工资微薄,而且还有一个襁褓之子嗷嗷待哺。十足的底层打拼之家。这当然是物质方面。

精神方面则极度郁闷。我是在岳麓书院出生的孩子,从小承蒙杨遇夫、王苏庵诸前辈的爱抚,而且自己一直随侍外祖父读书。外祖父刘永湘是湖南大学古典文学教授,我的爱好就是古典文学,梦想着长大了以此安身立命。1966年高中毕业却遇上“文化大革命”,不仅废除高考,而且中国古代的优秀文化惨遭剿毁。1972年外祖父辞世,我不仅失去了疼爱我的长辈,而且失去了研治学问的老师,痛何可言,哀何可已!

于是,我就像一条游鱼,漫无目地四处游动,在有限的工余时间求师问道,当时我追随问学的老师有何泽翰、易祖洛、彭靖先生三位。三位都是饱学之士,其中何老师地位略高一点,是湖南师院副教授。易、彭原是中学老师,遭受政治迫害后,赋闲在街道打零工度日。彭先生字岩石,涟源人,原长沙一中语文教研组长。我因与其子崇伟兄是好朋友而得识岩石先生。岩石先生一见我,十分欢喜,每次都留饭款待,与我深谈。这是一位于诗词之道极有会心的学者,更兼古道热肠,有长者之风。他仔细了解了我的家庭情况,勉励我莫坠青云之志,莫废风雅之道,精进学问,以待时日。1977年,我决定报考武汉大学研究生以后,岩石先生又几次为我一人讲解杜诗。那时他还是“待罪之身”,当然,这是后话了。

还是回到1976年,进入11月,我觉得老师们都在忙碌着什么事,三两走动,手忙脚乱而又浮现出隐秘的喜悦。终于,彭岩石先生告诉我:“夏承焘先生要来长沙了!此次是陈云章先生作东接待,我们几个人帮忙照应。”也许他看出了我的激动和期待,又小声地对我说:“我会带你去拜望夏老的。”

难道就这样轻易地让我走近大师?我简直不相信自己的耳朵了!

夏承焘,字瞿禅,浙江温州人,这是十年浩劫幸存下来的少数国学大家之一,被古典文学界公认为“—代词宗”。听说胡乔木极为推崇他,曾说,夏老代表了当今中国词学的最高水平,夏老的水平有多高,中国的词学水平就有多高。

然而,夏老愿意指教我这样的青年工人吗?

二

1976年11月28日上午,夏承焘、吴闻夫妇乘一次特快到达长沙,陈云章先生带了何泽翰、彭靖等几位学者去车站迎接。一切都那么亲切和谐,然而由私家组织邀请、几个“待罪之身”的学者抱团活动,在当时应该是非常少见的,这也表现粉碎“四人帮”之后,高压政策有所松动。

约摸三天以后的星期天下午,我休息在家,岩石先生带我去拜望夏老。记得那天岩石先生特地换上一件九成新的蓝布小棉袄,我却是毛衣外罩一件大号蓝劳动布工装,岩石先生皱了皱眉说:“你怎么穿工作服呢?”

夏老下榻高升门,这里原是李肖聃先生的女儿李淑一的旧宅,李淑一退休后居住北京,陈云章先生就与她商量,将空房子借给夏老夫妇居住,并请好了一位女帮工。

岩石先生这几天天天随侍夏老,当然轻车熟路,我们上得楼来,夏老刚午睡毕,满脸笑容,摸摸花白的胡须,用温州口音问道:“你就是刘弘度先生的伯外孙?快坐下讲话。”

夏老口中的刘弘度,就是我的伯外祖父刘永济,字弘度,武汉大学代校长,一级教授,其楚辞、《文心雕龙》及宋词研究,均为海内外所推重,可惜在“文革”中被迫害致死。这些情况,岩石先生应该都对夏老谈及了。

我与夏老谈话时,岩石先生不断插话,当然都是帮我说好话,说我随先外祖刘永湘教授读书,现在虽身处逆境,但向学之心不改等等。夏老的夫人吴闻女士始终陪着,淳厚地笑着。

这中间有两三拨人来看望夏老,都是手拿诗文稿,执弟子礼。夏老礼貌地打招呼后,吴闻夫人就笑眯眯地接过文稿,说夏老有空就看,现在没有时间相陪。这样送走了来客。岩石先生见状,拉我起来,准备告辞,谁知夏老交代岩石先生去陈云老那里办事,说:“书良就不要去了,我想与他聊聊。”岩石先生当然很为我高兴,他走后,就我与夏老夫妇聊天。夏老知道我喜欢宋词,很高兴,就问:“那你的外公伯外公是怎样教你学词的呢?”

我说:“外公给我准备的是万红友的《词谱》和《词林正韵》,都是上海扫叶山房的。”

夏老连连点头,我又说:“记得我读初一的时候,给伯外公写寄过一首词,老人家奖励我两本书,要我认真学习。一本是清初的刻本《花间集》。”

夏老又点头:“《花间集》是学词的第一门径。书良,这就是家学,第二本书呢?”

“第二本书是姜白石词,用的是您的《姜白石词编年笺校》,中华书局版。”

夏老抚掌笑了:“是吗?弘老也重视姜白石词。”他盯着我问:“那你读过没有呢?”

我小声地回答:“我读过两遍半。”

这时,吴闻夫人端过新续的茶,说:“那你说说夏老这本书好在哪里?”

于是,我从夏老主张的谱牒之学谈起,从书中白石词编年与辑传的结合与互证,从版本的搜集等方面,详细汇报了我的学习心得。那时我年轻,记性好。

夏老听得很专心,在我停顿时就说:“接着讲。”不知不觉,我汇报了半个钟头,讲自己的学习体会,也将一些存疑之处求证于作者。

有些问题,夏老当场解答;有些问题,他却淡然一笑道:“我也记不清了。”末了,他说:“你既然这么喜欢姜白石,想没想到我这本书有哪些地方可以改善呢?”

我的声音更小了:“夏老是笺校,以后您还可以作笺注。”

一直侧着头听我说话的吴闻夫人开心地笑了:“书良将来做!书良,你做得好的!”

我那时年轻,不知进退,见二位老人高兴,就说:“让我还读十年书,我才敢做笺注,但一定要用夏老的校本。”

夏老用手轻轻地一拍桌沿:“一言为定。书良,书成后我为你题签。”当时的情景,我一辈子都记得。

2008年,中华书局向我约稿,我毫不迟疑地报了《姜白石词笺注》。2009年,该书出版;十数年间,该书重印六次;2017年,评为中华人民共和国成立后的优秀古典文学读物。只是这一切,夏老都看不见了。我在前言中回忆了夏老对我的谆谆教诲,说:“此书原文谨依据夏老《姜白石词编年笺校》本分六卷收录。……附录收有夏承焘先生《版本考》、《各本序跋》、姜尧章自叙、夏承焘先生《白石辑传》,供广大读者欣赏、学习,研究白石词之需。”读者不知道,这些话是我的青春之忆,也是我的青春之诺。

三

夏老在长沙住了三个多月,我经常陪他访古探幽,聆听教诲,乃至彭岩石先生一家除夕团年,请夏老夫妇,也要我作陪。我感悟最深的主要有两点。

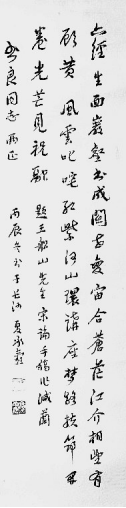

其一,夏老不仅是古典文学专家,而且极富诗人气质。小住长沙时,我觉得他在精神上总是与屈原、王船山、贾谊、辛弃疾、姜夔等古人对话,这也就是往往面对寻常街巷,他表现出沉吟不语、黯然神伤的原因。如:“飞虎营,听鼓角,晓灯前。问我别来无恙,秋水酌瓢泉。”(《水调歌头》“深灯绀绿,欲挽湘江环画阁。笑覆吟厄,屈贾前头琢小词。”(《减字木兰花》)在长沙三个多月中,夏老写了二十多首诗词,记载的大多是这种精神的“穿越”。记得有一天下午,长沙很阴冷,岩石先生与我陪他去水风井看船山学社,当时此处没有修缮,也没有陈列,夏老在寒风中徙倚竟至半个钟头。回到家中,稍坐,即吩咐铺纸,用他那娟秀而内敛的书法写了一首《减字木兰花》。

六经生面,岩壑书成关世变。宙合苍茫,江介相望有顾黄。风云叱咤,红紫河山环讲座。梦路扶筇,开卷光芒见祝融。

我告辞回家时,他将这幅法书送给了我。

夏老书赠《减字木兰花》条幅

其二,以天下为己任的情怀。

那时围绕夏老,陈云章、彭靖、何泽翰、易祖洛、马积高、羊春秋、柏原诸位耆旧常常聚晤,他们大多为“待罪之身”,然而他们为“四人帮”的覆灭而高歌,为祖国命运而谋划,那种师友相激的道义,那种特立独行的风骨,常常令叼陪末座的我凛然敬畏。

我记得那时他们谈论最多的是“邓大人”复出,大学要撤出工宣队、恢复高考等等;而且,夏老已加入北京著名教授向中央呼吁。

风乍起,吹皱一池春水。环顾国家百废待兴的局面,听着夏老他们慷慨激昂的议论,我内心升腾起要报名高考的愿望,而又被懦怯所压抑。终于,夏老和我谈心了。

一天,我们围炉而坐,夏老说:“听岩石先生说你不打算报名高考。”

我嚅嚅而言,说了三个理由:一、我父亲是国军军官,死于解放战场,1966年高中毕业时,我的档案就是“不予录取”。二、我只学过俄语,而且也大多丢失。三、我有妻室儿子,家累重,难以专心学习。

夏老语重心长地说:“我们的教育已经落后人家几百年了,怎样才能振兴中华呢?一方面要把受迫害的老教授请回学校去,另一方面要将全国的英才录取进来。”这时,吴闻夫人笑着说:“书良不站出来,你与张伯驹老他们呼吁有什么用呢?”

柏原先生说:“你顾虑的,中央会考虑;你没有想到的,中央也会考虑。”

最令我感动的是,陈云章先生拄着拐杖到我家里来,在庭院中给我母亲鞠了一个九十度躬,说:“你生了一个好崽哩!支持他高考吧,现在党的政策好,他应该响应。”

后来,我才知道,这都是夏老的建议:“书良是背父所生,是个孝子,要他母亲支持才好。”

转瞬到了1977年春天,夏老夫妇要回北京了,临走,他不忘叮嘱我:“邓大人恢复高考,不容易啊!年龄放宽了,成分不讲了,求贤若渴啊,你们优秀青年就要站出来。”

我说:“我每晚进外语班学习,一定会参加高考。”

这时,夏老摸着胡须笑了:“书良,一言为定。”

就在这一年,我考取了武汉大学魏晋隋唐文学研究生。后来,还登上了香港凤凰卫视的《77、78届高考名人榜》。

四

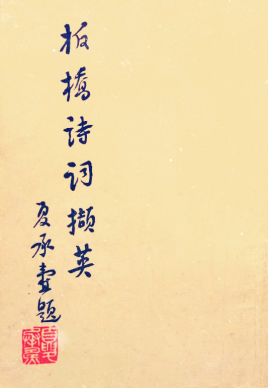

夏老回京后,住在朝内大街天风阁,我每到北京开会,就会去看望他。记得1980年,那时我研究生尚未毕业,广西人民出版社要出版我的第一本书《板桥诗词撷英》,于是我趁着到北京搜集毕业论文资料的机会,到天风阁请夏老题签。

夏老题签的《板桥诗词撷英》

那天八十岁的夏老兴致很高,连连催吴闻夫人去买鱼做饭。为我的书题签后,三人围桌吃饭,夏老言语不多,总是笑眯眯的。彼情彼景,已成我心底温馨的回忆了。

夏老是1986年仙逝的。直至今天,中国词人如过江之鲫,再没有出现一位公认的“词宗”。

(作者系本馆馆员)