古往今来,多少先贤,诗画潇湘?自赵宋宁宗,明皇宣帝,到清乾隆,代代华章。江渚人家,炊烟袅袅,远看归帆带夕阳。芦花外,几声渔笛响,惊雁数行。洞庭明月秋光,赛江南名胜竟汴梁。有华夏旧梦,城乡同体,山岚摛锦,老景新装。夜雨琴韵,吟诗酒醒,难忘蓑翁千古伤。鸿鹄志,伴庵寺钟鼓,奋发图强。

我尝试着将诗意的“潇湘八景”(潇湘夜雨、平沙落雁、烟寺晚钟、山市晴岚、江天暮雪、远浦归帆、洞庭秋月和渔村夕照)珠联璧合,兼顾画境(静态的或是心中的美)与实景(动态的或是自然的美),勾画湖南发展的传统、现代与未来的轮廓。

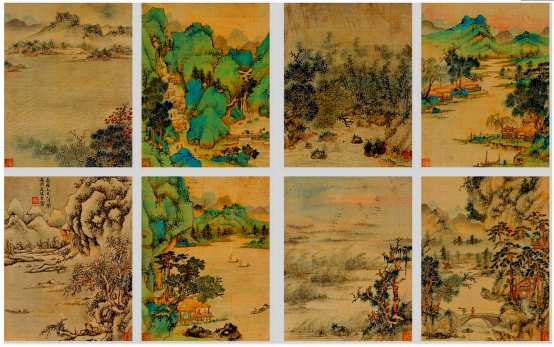

史料记载,宋嘉祐年间宋迪于长沙始作《潇湘八景图》。但据米芾偶得李成(919-967)所画《潇湘八景图》后所题《潇湘八景图诗序》的史实,李成作图时间至少还要早百年。历经宋元明清近现代,先后有南宋画家夏圭、释玉涧、王洪作《潇湘八景图》;明朝书画家文徵明作《潇湘八景图》册页,文徽明曾孙文从简作《潇湘八景图》册等。潇湘八景实际已经超越美术范畴成为我国历史上一种奇特的文化现象。论其艺术价值,古人将自然风光这种实景的美、生产生活这种情景的美经过艺术加工,抽象成的一种能在文人心中产生共鸣的美的符号。就绘画艺术而言,无论在当时还是在现代应该都是个艺术高峰。

今天很难想象这种“符号”的神奇魅力,它能启迪人们的创作灵感和思想空间。潇湘八景的画意诗情千年延绵:赵宋宁宗,明皇宣帝,到清乾隆,文化名流苏轼、米芾、马致远、文徵明、郑板桥等为后人留下了数百首有关潇湘八景的诗词,累积成一个丰富的诗作宝库。

习总书记说:“中华优秀传统文化已经成为中华民族的基因,植根在中国人内心,潜移默化影响着中国人的思想方式和行为方式。” “我们要善于把弘扬优秀传统文化和发展现实文化有机统一起来,紧密结合起来,在继承中发展,在发展中继承。”

的确,文化建设是产业铸魂工程。开展全域旅游,促进文化旅游等多产业融合,不仅要传承好潇湘八景文化,更要发挥好潇湘八景文化的品牌价值。我认为潇湘八景文化现象的下列特征对于文化建设乃至文旅融合发展都是具有启迪作用的。

一是创作题材的地域性。艺术源自生活,创作灵感不能没有自然美的孕育。潇湘八景的创作题材是地域性的,其实景美是镶嵌在潇湘大地的湖南印象,而画意诗情却是融入湘人心灵能穿越时空的文化素养。张京华说潇湘八景是湖南永恒的文化地标。我认为是历朝先贤在湖南这方水土孕育的连绵不断而又充满生机的文脉!无疑,潇湘八景文化现象是湖南的精神财富。

二是艺术作品的时空放射性。潇湘八景图一经问世便以其独特的艺术魅力走出湖南,走向全国并在东亚传播开来。全国各地逐渐出现“潇湘八景”的时空放射:如燕京八景、金陵八景,长安八景、关中八景,杭州有西湖十景……形成共存共荣的“八景”空间格局。 “潇湘八景”在北宋传到韩国。韩国古代三大诗人之一的李齐贤(元)就题过一组优美的词。 “潮落蒹葭浦,烟沉橘柚洲。黄陵祠下雨声秋。无限古今愁。漠漠迷渔火,萧萧滞客舟。个中谁与共清幽。唯有一沙鸥。” 他笔下的“潇湘夜雨”不是地道的“中国味”?日本13世纪前后传入“潇湘八景”,开始在诗僧中写作潇湘八景诗,逐步收藏、绘画蔚然成风。如宋僧法常作的《远浦归帆图》流入日本,被视为日本的文化瑰宝藏于京都国立博物馆;还藏有宋僧玉涧的《远浦归帆》图、《洞庭秋月》图等。“潇湘八景”文化在东亚传播广、影响深远。

三是绘画艺术、诗词创作等艺术的多样性。“潇湘八景”首先是反映湖南实景题材的“图”,通常是一景一幅的绘画作品;然后是作为书法作品题写在画卷上的诗词;此外还有同名的音乐表现形式,如我国十大古典名曲的《平沙落雁》,二弦曲《渔村夕照》等。绘画、诗词、书法、音乐等多种艺术形式互为补充、互相渲染,提升了作品的感染力。

四是价值取向的非功名性。作者非功名性价值取向则是长期繁荣的决定条件。从作者的代表性来看,一类无功名使然的官员推动非常关键。度支员外郎宋迪为度支郎中的佐官(唐宋皆置,属户部),六品官员有稳定收入,不要为生计劳碌,又有闲情逸致,作画当属个人爱好和兴致使然;苏轼、米芾、马致远、文徵明、郑板桥等已经功成名就;赵扩(宋)、朱瞻基(明)、弘历(清)身为皇帝,则更无功名之求,但名人效应和御题的力量是显见的。现在看来,是可以指引文化前进方向的。之所以围绕“潇湘八景”同题材的创作能延绵千年,我理解,“潇湘八景”是形成了一个辐射全国的文化“势场”。同题材的题诗,出手皆可与皇帝和名人比肩平等交流,因而对于业内的影响犹如当今“诺贝尔奖”的效应,能入围就是国际水平。这是种隐形的“无名”之功名。还有个重要原因是独立的创作活动,时间和空间可以错位。画在前,题诗或其他什么形式在后,不论何时何地,谁兴致来了都可以发挥。这在给予创作活动无限的空间和时间的同时,为创作主体的广泛参与提供了可能,从而促进了“潇湘八景”文化的持续繁荣。

拂去历史的尘埃,再现“潇湘八景”的文化光环,让千年文脉不间断(至少在当代不塌陷),我们应有所作为和担当。如何放大“潇湘八景”的品牌价值,用习近平中国特色社会主义新思想指导制定高标准文化旅游“十四五”发展规划?要大视野搭建大平台,积极开展有关专题研究,文史拾遗,正本清源;积极探索文化引领、多产融合的形式和路径;研究促进文旅等多产融合发展的政策措施、优化发展环境;研究基于5G技术的新业态和新形式,促进文化产品多样性和投资主体多元化;等等。总之,要文化建设与文艺创作并举,在开放的环境实现文化的百花齐放、百花争艳,让“潇湘八景”植根三湘大地枝繁叶茂、古景新花! (作者单位:湖南省文史研究馆)