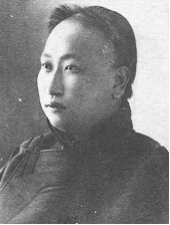

戊戌维新时的熊希龄

熊希龄(1870一1937),字秉山,人称熊凤凰,湖南凤凰人。熊希龄自幼聪明,五、六岁时已露锋芒。《三字经》和《百家姓》,他只用几天时间就能背熟,对诗文相当精通。1889年,他中进士,1891年考中翰林,与张謇同榜。光绪帝在其考卷上批道:“笔摇五岳,气行全球,横五大洲杰作也。”1896年,他从北京回到湖南,积极参加维新变法,创办了湖南时务学堂,并任《时务报》总编辑,后来当上中国第一任内阁总理,1937年病逝于香港。

在袁世凯时代,袁世凯对熊希龄极为器重。徐世昌任东三省总督时,袁世凯举荐熊希龄为东三省盐运使。1912年3月,袁世凯在北京任临时大总统,由唐绍仪组阁,委任熊希龄为财政总长,唐绍仪变更,袁世凯又任命熊希龄为热河都统。

热河地区,在清初时仅设热河厅,后改承德府,设都统,民初改特别区,仍设都统。熊希龄上任后,将热河都统公署改为热河行政公署,迁入避暑山庄办公。

避暑山庄,风景幽美,极若西湖,有很多建筑:万壑松风,驯鹿坡,勤政殿,戏楼,文津阁,水榭,观莲所,四知书屋,五代五福堂,水晶宫,万树园,烟雨楼等,与北京宫殿相仿。1913年7月,袁世凯又调熊希龄为国务总理。此时的袁世凯表面上对熊希龄很关注,内心却有阴谋。熊希龄被蒙在鼓里,其实袁世凯暗地派司法总长许世英调查熊希龄送给袁世凯亲信姜桂题乾隆皇帝折扇之事,事情不大,却构成袁世凯挟制熊希龄破坏国会和解散国民党的圈套。1913年10月,袁世凯以军警数千人冒充公民团包围议会,强迫选举其为正式总统,立即着手筹划解散孙中山创立的国民党,取消国民党议员资格。11月3日上午,袁世凯约熊希龄到总统府商量解散国民党的事情。迫于袁世凯的威慑,只好听从袁世凯的摆布,同意解散国民党。一个好端端的国民政府被解散,复辟帝王。

熊希龄从国民总理位置下来后,放弃从政,办学从教,做慈善工作,直到去世。

熊希龄从小性格文静孤僻,喜欢沉思默想。虽有山里人的执着和顽强,但不像别的孩子喜欢耍刀弄棍,喜欢打架,喜欢看杀人割耳朵,喜欢跟大人赶着猎狗进山打野猪、豹子、黄麂和箭猪,看鲜红的血怎样从野兽的伤口流出来,看猎狗怎样咬断野兽的喉管,更不喜欢爬到凤凰红岩城墙上去看屯丁戍卒怎样在腿上绑沙袋,头朝下脚朝上从城墙上倒栽筋头练武艺,也不喜欢看苗人格斗时喝鸡血酒与不守妇道的女人沉入深潭等一系列野蛮风俗。他喜欢去看苗族妇女做绣花鞋,织花带,到铁匠铺去看铁匠打制长矛大刀和锄头搭耙,看篾匠破篾编织各种各样工艺品,看木匠做花窗竖木屋,看染匠将白布染成各种颜色,看补鞋匠拿着长锥子缝制的钉子鞋,看人酿烧米酒和瓦匠烧瓦,喜欢听大人讲凤凰苗族英雄的故事,喜欢听外面的新鲜事情。他的幼年教育,得益于本县儒生陈玉如。陈玉如与他祖母同宗,是一个落第秀才。他仕途虽然不顺,但很想培养出一个金榜题名的学子。他见熊希龄十分聪明,读书也十分用功,便非常喜欢教他。熊希龄7岁那年,父亲见凤凰地处偏远闭塞,文化落后,对他的教育很不利,便将家迁到沅州府治怀化的芷江城。父亲是一介武夫,擅长射箭舞刀和骑马打仗,但有重文轻武思想,对科举相当神往。他不希望儿子重武轻文,另外寻求飞黄腾达之路。他要熊希龄弃武从文。

芷江是一个历史悠久的文化名城。早在西汉时就设为元阳县,比凤凰建县早。三国时改为舞阳县,明朝并于沅州,清乾隆年间改为芷江县,为沅州治所。清清的舞水河从城中流过,碧绿的河中有一个洲,过去这洲上有一个用铜铸就的犀牛,给芷江添了几分神秘色彩。古老的风雨桥与妈祖庙、文庙会馆,给芷江蒙上神秘文化的面纱。芷江当时是湖南通贵州、云南、四川的必经之道,是调换船只车马的一个大站,因而带来芷江的繁荣,成为五溪大湘西的一个重要古城。今天的和平文化、妈祖文化,给芷江带来了福音,带来了辉煌。

熊府坐落在青龙街,面对舞水河,环境极其幽雅,是一座三进三院的旧式房子,进大门二门后,到了第一个院落,有一口不大的天井;第二进也有几间房子,里面也有一口天井,比第一口井大。第三进房子才算正屋,敬神祭祖全在这里。正屋大厅中,挂着熊希龄父亲熊兆祥的一排二十枝鸟羽铜簇的长箭,使人想起那种划空而过的呼啸声,两边还挂有刀剑长矛之类武器。一些字画装饰其中,显示出熊氏家族是文武双全的家族。

熊希龄到芷江后,父亲带他到城内各处走走,满足了他的好奇心,紧接便正式关门开始读书了,每日必须有顺序地练字、绘画、读书。父亲对他的管教不但非常严厉,而且也很得法。他不但帮他学到了见识,还教他许多做人的道理。过后不久,父亲便将他送到芷江比较有名的塾师龙弼臣、潘大任主持的私塾学校读书。在这里,他不仅读完了四书五经,还读完了《二十四史》,还学了绘画、对对子、能写洋洋千言八股文,特别还能作诗吟联。后来给他思想影响最大的是沅州太守朱其懿。朱太守是江苏宝山人,1883年来芷江任沅州太守。他本人沒有考起进士,但读过大量书籍,研究过不少东西,很有学问。他是承袭先人之职来芷江沅州府任职的。他长得高大,对人却很随和。面对当时的民族危机,他颇有想法,并对清政府专制统治十分不满,要求知识界能开议论天下事的风气。为了挽救国家危机,他认为只有变革才有出路,只有兴学培养科技人才,国家才能强盛。熊希龄父亲在朱其懿的影响下,十分重视教育。熊希龄15岁那年,在朱其懿主持的沅州秀水书院和沅水校经堂举行的院试上,熊希龄名列榜首,被取为第一名秀才。通过这次考试,朱其懿对这个风华正茂的小伙子充满着希望,他亲自到熊府接他去沅水校经堂读书。读书期间,先生在课堂上讲述曾国藩击败太平军和左宗棠收复新疆的事迹,还指导他阅读曾国藩家书和左宗棠日记,有意激发他建功立业的愿望。当年熊希龄把曾、左二人奉为楷模,向他们学习,为国家干一番大事业,为熊氏家族争气,为故乡凤凰争光。

1889年,熊希龄19岁参加长沙省试,取得优异成绩。1891年,他21岁参加省城乡试,考中举人,这是他踏上仕途的第一步。1892年,清政府在北京举行会试,由礼部主持,应试者必须有举人资格。这次考试,熊希龄很顺利地考中贡士。但他并不满足,在后两年中,他考取进士,被选为翰林院庶吉士。

翰林院是明清两朝的“储才之地”,掌管编修国史、草拟有关典礼文件等事。按照清朝规定,庶吉士必须学习三年之后才能考散馆,可他放弃了,要求到前方去参战。前方烽火连天,他见宫廷依然歌舞升平,宫廷官员依然过着荒唐秃顶的生活,依然有许多宫女太监叫慈禧老佛爷,依然有人跪在地上请安,依然有人喊吉祥,依然有人给慈禧捧上仙鹤腿水烟枪装上鸦片点燃让她慢慢吸着,膳房里的荤局、素局、点心局,依然在为她的食膳忙碌着。这是什么朝廷,熊希龄怎么去想也想不出慈禧依然安乐生活的理由。其实宫廷菜没有什么好吃的,一个人也吃不到好多。熊希龄知道,康熙每次吃饭只吃一种,“食鸡则鸡,食羊则羊,不食兼味”;雍正比康熙多吃几样:鸡鸭羊牛猪肉;乾隆吃的内容又比雍正多,以猪肉居多,增加猪的各种内脏,很少有鱼和海鲜,反倒有燕窝;到慈禧、光绪却大不一样,有鱼翅,有好多好多新鲜稀奇东西。慈禧喜欢清炖肥鸭,喜欢烧肉皮,喜欢樱桃肉。炖肥鸭与烧肉皮都是俗菜,樱桃肉当时用新鲜樱桃煨成,吃起来令人生膩,可慈禧不嫌多,每天要吃四餐,早晚正餐荤素菜40品,三样粥,四样糕点,四样面食。小餐都是糕点,晚粥,小菜十几样,粥两样,面食三样。菜和点心的品种都是按季节更换,不到季节,菜是不能变的。她每天仅生活开支达200多两银子,加上鸦片烟一天高达600多两银子,非常奢侈。她并且每天要奶妈洗净身子,穿上一件大红紧上衣,露出两个奶头,跪在她床前让她躺在床上吮奶吃。为了让奶妈能生好奶,把鸡鸭鱼肉给奶妈吃,但是不能加盐酱。如果加上盐酱奶就不好吃了,这样长期吃下去,奶妈吃的这些东西就像吃药一样。光绪帝从小没有母子之亲,慈禧把光绪接进宫,就切断了他与生父母的联系,多年不让回家,其目的是切断他与生父母的血缘纽带,让光绪觉得实际上的母亲就是慈禧。为了培养她与光绪的感情,光绪初入宫时,她就把光绪接到自己卧室,吃穿洗睡所有的事情她一手包揽。光绪小时候胆子小,怕听雷声,下雨天电闪雷鸣他会吓得浑身发抖。这个时候的慈禧就会一手抚着他的后背拍着,哼唱着歌曲帮他压惊。光绪五岁时,慈禧就开始抓他的启蒙教育,她把“人之初,性本善”写在一张张纸上,拿给光绪看,给他念,教他写,很是用心。后来经过她亲自考察,确立了教他书法和写文章的老师翁同龢。慈禧所做这些的目的,不是出于真心的爱,而是出于一种控制欲。慈禧还规定他每天去向皇爸爸跪下请安,风雨无阻,雷打不动。没有慈禧许可,跪着的光绪就不能起身。每天这样的折磨,让光绪心里非常恐惧。长期这样,光绪非常害怕慈禧,就是长大了也害怕。后来连光绪选妃,也由慈禧来安排,将她的亲侄女给光绪,由此夫妻生活也不像普通老百姓那样和美,在皇上皇后与妃子之间有许多礼法、虚套子,影响了他们之间家庭乐趣。珍妃是慈禧太后的亲侄女,她与一般妃子不一样,她追求自由活泼,有时穿着皇上服装,扮着皇上在宫里行走;有时穿着太监服装,陪着光绪皇上去办事。她能拉会唱,年轻貌美。慈禧太后年轻守寡,对这一对恩爱劲儿看不顺眼,更重要的是对光绪帝的政见有仇视,恨不得一口把光绪帝呑下去,当然对珍妃就更放不过手了,她早想把珍妃打入冷宫去。八国联军打进中国逼近北京时,慈禧太后临逃西安前把珍妃给杀了,丢进了水井……

后来甲午战争打响,清朝派兵在朝鲜战场和黄海海战中连连失败,战火很快燃烧到中国土地上。在这个危急关头,熊希龄的心被隆隆的炮声震碎了,但以慈禧太后为首的统治者日子依然过得很无聊。她闲下来时还写写字,画点画,看看戏,心里没有着落,就把太监李莲英叫来。李莲英最会服侍她,她俩感情非常好,有时还亲自去李莲英寝室,喊李莲英去玩。她俩一边走一边谈论长生不老之术,根本没有谈及国家安危,没有谈甲午战争,不顾国家存亡。

熊希龄看在眼里,痛恨在心里。他当时雄心勃勃,决心考入散馆,尽快地升迁,以实现他推翻皇朝专制的政治抱负。11月7日,慈禧太后60岁生日,不顾国家安危,依然在黄极殿大肆庆祝,并令光绪帝和李鸿章等当国大员陪她看戏三天,而前线的告急像雪片一样急急飞来,却无人理会。年轻的熊希龄,他具有远大政治抱负的思想受到极大刺激,国家要亡了,我们还读什么书,投笔从戎打仗去!熊希龄的这个想法得到年轻翰林院士的赞同,一帮年轻进士昼夜兼程赶到山海关,去协助驻守山海关的钦差大臣刘坤一作战。头发斑白的刘坤一,见到这群年轻进士翰林,问你们来干什么?你们想打仗救国思想很好,不过你们都是书生,不会打仗的!你们专心研究学问,培养科技人才,有了大炮和舰船,别国也不敢来进犯。如果你们都牺牲了,也不见得能救国!刘坤一的这番话,深深地触动了熊希龄的内心世界。光靠一腔热血保卫国家是不行的,应该使中国走出一条经济发达和综合实力强盛的路子来,走出一条救国救民的路子来!清政府保守沉闷的局面一定要打开,搞变革才是一条光明的出路!

熊希龄与他的一群进士翰林悻悻地回到了北京。铅灰色的长空垂下冷漠无情的面孔,暴风雪呼啸地扫荡着沉寂的北京古城,翰林院覆盖在茫茫的厚雪中。院子里阴浸冰冷,几株光秃秃的老桦树如同几个老人,神色悲怜凄凉,毫无生机。生活工作在这个翰林院里的进士们,个个都神色忧郁,好像有满腹的愤怒要发泄,有许多话儿要倾诉,但都不敢,怕慈禧太后,怕这个专制的统治者。但熊希龄的心早已飞出了翰林院,飞到了烽火连天的边关,飞到了战死疆场的勇士身边!

这年冬天,是熊希龄最难熬的一个冬天,仿佛长长的一个世纪。1895年春天,日本侵略中国的战争还在进行,鲜红的血还在流淌。从战场上传来的都是坏消息:经营十多年的北洋水师全军覆灭,参战的陆军也一败涂地。其实洋务大臣们买回来了威力强大的铁甲军舰,也创办了许多兵工厂,在掌握西方技能方面远超于日本,军舰也被日本多。1870年前后,俄国人参观远在中国西北的兰州兵工厂时,为该厂制造的枪枝质量之精良感到震惊,为什么打不贏日本小国?甲午战争失败的原因,一是由于腐败的承包商在许多炮弹里灌泥沙,二是腐败的制度,三是脆弱的中国儒家文化。日本向中国宣战,清政府为什么要求和?这个求和里面,含有一种软弱,一种长期灌输的文化。

清朝光绪政府软弱无能,民族危机空前高涨,尤其是《马关条约》的签订,使大家认识到这是丧权辱国。李鸿章遭到爱国有志之士的弹劾,并纷纷上书清廷,要求毁掉该条约。在这个时候,资产阶级的改革派和革命派,先后登上中国的政治舞台,发出了强烈的救亡吼声。1894年冬天,孙中山先生在檀香山建立兴中会,提出“驱逐鞑虏,恢复中华,创立合众政府”的政治主张后,1895年4月,康有为、梁启超趁着各省举人齐集北京应试的机会,发动了有名的“公车上书”,指出清政府向日本求和,势必“解散民体,鼓舞夷心,更速其亡”,而在目前“筹自强之策,计万世之安,非变通旧法,无以为治”。这次上书,虽被拒绝代呈,但却揭开了资产阶级维新变法运动的序幕。除康有为和他的学生梁启超上书外,在这民族灾难深重之机,年轻的熊希龄也几次上书,慷慨陈词,反对甲午战争后向日本妥协投降,渴望革新政治,富国强兵,以抵御列强的侵略,反对清朝政府的投降政策,认为那是养虎贻患,后患无穷,只有振兴国家,才是根本之法。在这种思想的激励下,他与张謇一起弹劾李鸿章,坚决反对与日本讲和,结果遭到斥责。于是他俩决心从维新变法入手,兴实业,办教育,使中国走上富强之路,从而使人民摆脱贫困,使国家摆脱外侮。

张謇虽比熊希龄年长17岁,但他的思想却与熊希龄非常接近。张謇是中国近代史上的著名人物,他对熊希龄一生的政治活动有着重要的影响。他是江苏南通人,16岁考中秀才。1876年在军统领导吴长庆幕中任文书,1880年随军移往山东登州,认识了袁世凯。1885年中举人,1894年赴京应试,与熊希龄同科。考官是翁同龢,他对张謇期许很高。张謇引经据典,论述精辟,翁同龢看后击节赞赏,挥笔批下几个大字:文气甚志,字亦雅!由于他名望大,考得又好,被录取为一甲头名状元,授翰林院修撰,名次远在熊希龄之前。未等张謇高兴几天,这年7同甲午战争爆发了。光绪主战,慈禧主和,直隶总督李鸿章却夹在中间两头受气。兼任军机大臣的翁同龢跟翰林院的张謇和熊希龄等人义愤填膺,屡屡在朝廷发表激进言辞批评李鸿章。李鸿章迫于压力,让北洋舰队跟日本人干了几仗,结果吃了大亏。正当朝廷吵得一团糟时,1895年初春,张謇受两江总督张之洞委派,去通州创办纱厂。张謇很高兴,邀熊希龄一路同行,但熊希龄因有陈宝箴儿子陈三立的邀请回到了湖南,沒有去通州。

1895年春天,湘江已经涨上春水,岳麓山上的枯木已经开始发芽,呈现出嫩嫩的绿色。长沙城里早已有了生气,一批有志之士在大街小巷里不停地穿梭着,好像要为死气沉沉的湖南闹一点气氛来。1896年秋天,熊希龄在陈三立的鼓动下,回到了湖南长沙。那年他26岁,就是这一年,他结识了谭嗣同和唐才常,认识了陈三立父亲一一湖南巡抚陈宝箴。

这一年长沙的秋天,高温酷暑仍没有减退。骄阳似火,大街小巷热风肆虐,火气袭人。在这个大热天里,熊希龄穿一件纺绸炎衫,满头大汗地在陈三立陪同下去拜见湖南巡抚陈宝箴。

64岁的陈宝箴,听到这个湖南当年神童著名才子来到,亲自到大门口迎接,熊希龄感动得热泪盈眶。陈宝箴热情地接待了熊希龄,问我想在湘中推行新政,你有何见教?熊希龄说在湘中干一番事业,晚辈十分高兴,愿助老伯一臂之力。陈宝箴听后,满脸笑容地赞许说:你是湘中俊杰,好好干,一定会大有作为!

熊希龄在陈三立的联系下,熊希龄与谭嗣同、唐才常等一批湖南籍的年轻人走到一块来了。

谭嗣同和唐才常是湖南浏阳人。谭嗣同是湖北巡抚谭继洵之子,从小博览群书,并且学习西方科学技术,鄙视科举,爱好今文经学,特别喜欢王夫之的《船山遗著》。他幼年丧母,被继母所虐待,孤独凄苦,养成了孤高叛逆的顽强不屈的性格,具有强烈的反抗精神。长大后,他在中国大地上度过十年的旅行生涯,瞻仰了故哲先贤的陵墓,接触过很多文化人,深深地体验到历史的兴衰,发出了“风景不殊,山何顿异;城廓犹是,人民复非”的感叹,产生了强烈的变革现实的愿望。他的博学多识和叛逆性格,使他的见解特别深刻尖锐,对封建专制制度的批判尤其猛烈,成为同时代人中的杰出代表。唐才常与谭嗣同早年同时就读于浏阳学者欧阳中鹄的门下,研究经世致用之学,不过他只是浏阳一个穷教书匠的儿子,出身不同,却不妨碍唐、谭二人成为亲密无间的朋友。1892年,唐才常应四川学使瞿鸿矶的聘请,充任瞿的子女业师,后来他成为张之洞办在湖北武昌的两湖书院的高材生,显示了出众的才华,并参加了总督卫队协统的幕府。甲午战争后,李鸿章赴日求和,唐才常以愤怒的心情斥之为“奸臣卖国,古今所无。”他看到了清政府的腐败,认为不变法不足以图强。1896年,是湖南大旱之年。田野山垅的禾苗像火在燃烧,颗粒无收,饥民塞道,救灾自然成了当时压倒一切的头等大事。湖南巡抚陈宝箴没有心思开辟新学,实行新政,想方设法筹措大米,救济灾民,动员乡民以柴、煤换米,或种植红薯和土豆,等挺过了这一关,陈宝箴才有时间搞湖南新政。

当陈宝箴上任湖南巡抚抗旱救灾缓一口气下来之际,谭嗣同、熊希龄、唐才常等坚持维新的志士与陈宝箴儿了陈三立紧紧地握手在一起了,经常聚在一块探讨湖南新政方案。

思想极其活跃的熊希龄成为了陈宝箴衙府的常客,面对这位已经64岁的陈宝箴老人,他的救国救民的愿望更加强烈。在他眼里,陈宝箴是一位比较开明的地方官吏。晚上,黛蓝色的天空嵌满了闪着光亮的星星,仿佛一颗颗的夜明珠, 一轮圆月特别的亮,将东方照得通明。在陈三立的陪同下,熊希龄和陈宝箴各坐一张竹椅,在院子里摇扇纳凉。熊希龄谈到北京的形势,谈到李鸿章与日本签署的《马关条约》,谈到钦差大臣刘坤一在山海关抗击日冦的故事,谈到慈禧六十大寿不管前方战事吃紧还悠闲地看戏三天的情形,声调一阵比一阵高,像是声讨,像是控诉,像是责骂,像是批判和斗争……

陈宝箴一边听一边劝他息怒,然而年轻气盛的熊希龄不仅没有停下来,反而更加激愤:就是杀头,我也要骂出来!由于天气热,熊希龄脸上的汗水一滴滴地往下流淌,使劲地摇着蒲扇也无济于事,穿在身上的那件纺绸长衫早已湿透。陈宝箴也十分兴奋地对他表态:我不会将你辱骂朝廷的事报告上去,让你的实际行动来开展新政,使沉寂的湖南如春潮一样涌动起来。接着,陈宝箴向他详细地阐述湖南新政的一些想法和方案,以开化湖南为己任,锐意整顿,加速湖南新政步伐。他并决定创办和丰火柴公司,招商引资,合伙入股,命名湘善证和丰公司;成立湖南矿务总局,采掘湖南丰富的矿藏资源,积极发展湖南地方民族矿业;设立湖南电报局,架通长沙至湖北蒲圻450多里长的电线,建一个机器制造公司,一个发电公司,如今在逐步实施之中。有这些想法后,谁知这个天旱的鬼日子,将陈宝箴折腾得喘不过气来,无法去实施。没有办法,他只有先指挥抗旱和筹措粮食,想尽一切办法去抢救在饥饿死亡线上挣扎的百姓。陈宝箴的这一系列想法得到了学政江标的支持,并雷厉风行地在教育领域率先进行整顿,要求在生员的初试主课中,加上地理和数学两门科目。对校经书院强调时务和科学,对八股取士予以摈弃。江标还提议创办《湘学报》,介绍西方资本主义国家的政治、经济、文化,传播自然科学知识,宣扬谨慎的改革纲领。浏阳的谭嗣同和唐才常建成了算学馆,为使务、商务、税务等培养人才,将种桑、养蚕、綶丝等先进方法面授乡民,同时也对水利、机械、耕种等科学也有讲求,等经费充裕后再聘教师,购置仪器,讲授地学和化学等知识。这个算学馆的开办,可谓是湖南新学的开端,这对全省的维新起到相当大的推动作用。

熊希龄听陈宝箴介绍后,非常高兴,也非常激动,他想立刻进入维新角色。这是一股比六月天气还热的浪潮,他很快提出在洞庭湖和湘江发展航运事业,以清政府颁布的《内河航行章程》为依据,以尽快的速度发展湖南的航运大业。

经过两年的努力,1898年4月,轮船开始在长沙、汉口、湘潭、常德、岳州和湖北沙市等处通航,在湖南内河开创了第一个航线。这是当时湖南人民生活中的一件大事。在这两年期间,湖南先后建立了湖南武备学堂,创办了时务学堂和《湘报》,成立了南学会,这些动作来自于一批积极推动维新运动的有志之士,他们是:陈三立、康有为、梁启超、黄遵宪、谭嗣同、唐才常、熊希龄、蒋德钧、汪徐红铸、皮锡瑞、李维格、欧榘甲、梁仁铸、毕永年、樊维、王铭忠、邹代钧、何来保、戴德成、韩文举、叶觉迈等。

他们紧密的联系与聚集,左右着湖南维新运动的局势。康有为、谭嗣同和陈三立同年,长于其他人。当年唐才常30岁,熊希龄27岁,梁启超却只有26岁。这些人物的招纳全是陈三立的功劳。喜欢结交朋友的陈三立胸怀大志,以天下兴亡为己任,发挥与当世贤士俊杰交流的特长,协助其父招贤纳士。一时间,贤哲朱昌珠、黄遵宪、张祖同、杨锐、刘光第等人先后来到湖南,将三湘四水搅动得哗啦啦地响,满天下都能听到湖南的声音。

作者单位:怀化市文联