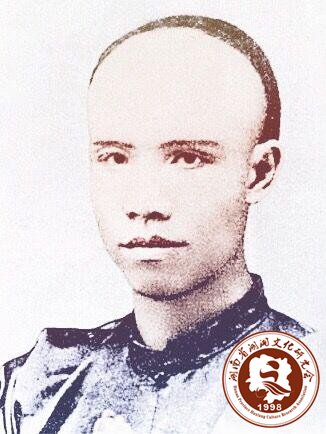

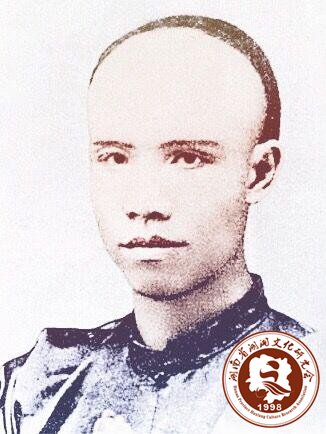

抱香而死:谭嗣同

时间:2018-03-06 21:01 来源:湖湘文化网 作者:张维新 阅读:次

(原载湖南省湖湘文化研究会会刊《湖湘文化研究》2018年总第一期)

2017年11月,闭馆五年之久的湖南省博物院新馆开展。其中,一件特殊的文物吸引了不少游客为之驻足。这是一把清代光绪年间的古琴,与现代较为常见的杉木斫古琴不同的是,这把琴,由极为罕见的“雷击木”所斫成,且质地为梧桐木。中国自古有着“凤栖梧”的传说,心怀宇宙的凤凰高贵美丽而桀骜不驯,非梧桐不栖。而这把琴的主人,正如背负着世间苦难的凤凰一般,投身于熊熊烈火,以生命和美丽的终结换取世界之新生,只留下这把被他命名为“崩霆”的梧桐木古琴。

琴主人的名字,叫做谭嗣同。

凤凰涅槃,浴火重生,而谭嗣同的表字,正是复生。

1890年夏天,一个雷雨交加的傍晚,湖南浏阳城北门的一座大宅邸中,一棵梧桐树被巨雷劈倒。宅院少主人谭嗣同非常惋惜这棵与他日夜相伴的梧桐,于是,他亲自设计,将梧桐树的残干斫成两把古琴,一把为“仲尼式”,取名“崩霆”,一把为“落霞式”,取名“残雷”。

谭嗣同亲自在“崩霆琴”背后的龙池上方题下这样一首琴铭:

雷经其始,我竟其工,是皆有益于琴,而无益于桐。

在“残雷琴”的背后,他以石绿为颜料,亦题下琴铭:

破天一声挥大斧,干断柯折皮骨腐,纵作良材遇已苦。遇已苦,呜咽哀鸣莽终古!

这两首琴铭仿佛是他一生的写照,也如同谶语般预示着他早已为自己设计好的结局。

一、花气微醒,秋心零落

谭嗣同是个从内到外都极其纯洁光明之人,尤其在婚姻生活中最是磊落无暇、洁身自好,终其一生都在为一夫一妻制做出着努力。

他的父亲谭继洵官至湖北巡抚兼署湖广总督,相当于现在的湖北省委书记,不说家财万贯但也是锦衣玉食,他本人更是相貌堂堂一表人才。以他如此之条件,却与自己相貌平凡的妻子相守终生,一生不曾纳妾。

古代秉信“无后为大”,曾有族中亲戚屡劝他娶妾以绵延子嗣,都被他断然拒绝。并且,他还处处维护妻子,当有亲戚公然嘲讽他的妻子貌丑时,他愤然回击之:“配我有余!”十五年来,他们伉俪情深,在包办婚姻中过着难得的恩爱生活。

当时的晚清社会流行狎妓之风,尤以贵公子、士绅最为常见,鼎鼎大名的伪满洲国总理郑孝胥就是狎妓专业户。而作为郑孝胥之好友,谭嗣同却从不狎妓,甚至在友人聚饮时有人邀来妓女相陪,他竟拂袖而去。此等浊世之中皎皎君子,着实如天地日月一般动人心魄。

在中国历史上,屡有将一时俊杰称为“四公子”的美誉。早在战国时,孟尝君、平原君、春申君、信陵君便被呼为“战国四公子”。而时人所评出的晚清四公子中,谭嗣同得以位列其中且居于首位,除却不凡的家世和丰神俊逸的才华之外,更重要的是他表里如一、磊落无瑕的个人修为。

抛开他那句家喻户晓的“我自横刀向天笑”,谭嗣同更是个率性可爱的人,他的文笔凌厉十足,充满了孩子气。

《谭嗣同全集》之中收录了他一共两首词,第一首选用了《望海潮》的词牌,并在旁边附题为“自题小照”:

曾经沧海,又来沙漠,四千里外关河。骨相空谈,肠轮自转,回头十八年过。

春梦醒来波?对春帆细雨,独自吟哦。惟有瓶花数枝,相伴不须多。

寒江才脱渔蓑,剩风尘面貌,自看如何?鉴不因人,形还问影,岂缘酒后颜酡。

拔剑欲高歌,有几根侠骨,禁得揉搓?忽说此人是我,睁眼细瞧科。

这首词是谭嗣同十八岁时所做,他极少写词,他曾在文集中说,自己不喜填词,“以其靡也”,只有十八岁自题小照的《望海潮》,尚觉“微有骨气”,因此保存了下来。

上阙“唯有瓶花数枝,相伴不须多”,这句词里氤氲着一种峭拔之美,与姹紫嫣红、繁花着锦之美相对立,显得秀骨清相。一个十八岁的少年,问自己“有几根侠骨,禁得揉搓”,是能让人会心而笑的。而结句更妙:“忽说此人是我,睁眼细瞧科”——这独吟独坐、任性任侠的人是我么?让我仔细看看先。

第二首词名更加直白,叫《画像赞》:

噫!此为谁?锷锷其骨,棱棱其威。李长吉通眉,汝亦通眉。

于是生有二十七年矣,幸绯衣使者之不汝追。天使将下,上帝曰咨。

其文多恨与制违,然能独往难可非。放之人世称天累,海枯石烂孤鸾飞。

这首词作于谭嗣同二十七岁之时,一开篇上来先问:这是何人,竟然生得如此俊朗,如此棱角分明,威严不俗。紧随其后的是,这样一个惊世骇俗的翩翩佳公子,当是浊世中与海枯、与石烂的一只翩然孤鸾!

读罢这首诗,读者眼中的并不是什么革命烈士、民族英雄,而是一个飞扬跋扈的少年,一段毫不造作、跳脱性灵的青春之态,让人为之目眩神驰、为之倾倒。这个少年手执一支素心兰花,坐在黄河岸边,独自吟诵着“放之人世称天累,海枯石烂孤鸾飞”这样的句子。

谭嗣同一生内外兼修,梁启超评价他“平生一无嗜好,持躬严整”,唐才常评价他“如空山之云,天半之鹤,清高绝俗,不可稍干以私。”

他爱好古琴,位列湘籍名琴家之列,除了亲制“崩霆”“残雷”二琴之外,他的老师刘人熙所著乐理著作《琴旨申邱》,别人都不感兴趣,而他却看得津津有味。

他擅唱昆曲,无论是南方的苏昆还是北方的北昆,他都非常擅长。有人回忆,他曾在自己家中办过一个“音乐派对”,弹琴颂章,那天的场景琴瑟和鸣,华妙绝伦。

他喜爱诗词,创作大量诗作,十四岁时所著《潼关》被当做唯一一首清代作品选入中学语文教科书中。这位在清末诗坛独树一帜的青年诗人,堪称当时诗界之翘楚。诗如其人,他的诗风不仅狂宕恣意、奔放奇崛,而且浪漫瑰丽、蕴籍雅琢。在他生前,他所著的诗集就已在南京出版刻印,“生平诗文犹脍炙人口”。

他还擅长篆刻,尤其喜欢雕刻砚台。他有一方菊花砚,上面刻有一只小螃蟹,还有一方小荷叶。他还在旁边题写了一首四言小诗:

我思故园,西风振壑。花气微醒,秋心零落。郭索郭索,墨声如昨。

除了这个,他还为自己的四方砚台分别取名“瑶华”“观澜”“秋影”“瘦梦”,代表春夏秋冬,极富浪漫情怀。

他有两枚自己刻的印章,一个“勇猛精进”,一个“芬芳悱恻”。前者是热烈,后者是清冷。于世事,他热烈待之,以他人痛苦为自身痛苦;于朋友,他坦诚内心,毫不矫揉虚伪;于自身,他高贵清冷,如抱冰凌霜之白雪般不愿将自身投到泥潭之中。

司马迁那句话于谭嗣同十分合适:“自疏濯淖污泥之中,蝉蜕于浊秽,以浮游尘埃之外,不获世之滋垢,皭然泥而不滓者也。”

这样一个生于早春时节的人,却在一个深秋落叶之季,在生死关头执拗地不愿出走,以三十三岁的青春年纪,在北京人的叫好、嬉笑与秽骂声中,踩着满地的烂菜叶,跪在屠刀下死去,该是多么可惜可恸的一件事。所谓焚琴煮鹤,大约不过如此。

一百二十年前戊戌年的九月二十八日,当他面对着从小长大的北京宣南,面对着他曾写下“西山晚晴、翠色照地”的夕阳,面对着那排对他迎来送往的白杨,面对着支离破碎的家国和这群他深切爱着的人们,他那声疾呼,是怎样的绝望和悲壮,又寄托了他怎样的深情与惆怅:

有心杀贼,无力回天。死得其所,快哉快哉!

二、程婴杵臼,月照西乡

若要看一人,可先观其友。谭嗣同一生交友众多,且都是国中一流人物。谭嗣同的友人中,有培养出一门三院士的梁启超,有发动自立军起义的唐才常,有《天演论》的译者思想家严复,有国学大师陈寅恪之父陈三立,有民国总理熊希龄,有国民政府主席谭延闿,有桥梁专家茅以升的祖父茅谦,有核物理专家钱三强的伯父钱恂,有我国第一部历史教科书作者夏曾佑,有近代图书馆之父缪荃荪,有著名山水画家黄宾虹,有近代外交家顾维钧之父顾湄。

谭嗣同比唐才常年长两岁,二人相识于十几岁的少年时代。一见如故的两位少年结为知己之后,谭嗣同还引唐才常拜自己的老师欧阳中鹄为师,并在后来的信中亲切称他为同门。

后来两人前往武汉,想入两湖书院读书,在名额只剩一人的情况下,谭嗣同将名额让给了家境贫寒的唐才常。因此,谭嗣同终其一生无缘入任何一座书院读书。

并且,在书院就读期间,他还曾帮助唐才常谋求工作以养家糊口,并在他急需用钱时四处借钱凑足银两悉数奉上。并且,因为担心唐才常难为情,谭嗣同直接把银两邮寄到了他的老家,当唐才常的弟弟收到了谭嗣同寄来的银两写信给唐,唐才知道此事。满怀感激的唐才常在致其家人信中言及:“复生平日如空山之云、天半之鹤,清高绝俗,不可稍干以私。”并叮嘱家人切莫辜负其好意。

后来,唐才常创办《湘学报》,因销路不好,还托付谭嗣同帮其销售。《缪荃孙日记》中曾记载,在一个暴风骤雨之夜,谭嗣同独身一人撑伞至缪荃孙处托付其在其所开设的书院中销售《湘学报》,并将销售所得资金第一时间寄给唐才常。

谭嗣同出身名门,父亲官至湖北巡抚兼署湖广总督。但是出身于封疆大吏家庭的贵公子,却并未与家庭贫寒的唐才常产生任何隔阂,二人从浏阳算学馆到长沙时务学堂,亲密共事多年。

谭嗣同殉戊戌之难之后,唐才常锥心刺骨,他曾写下长联悼念挚友:“与我公别几时许,忽警电飞来,忍不携二十年刎颈交,同赴泉台,漫赢将去楚孤臣,箫声呜咽;近至尊刚十余日,被群阴构死,甘永抛四百兆为奴种,长埋地狱,只留得扶桑三杰,剑气摩空。”除此之外,唐才常还在信中嘱托家人将他所有来往信件全部销毁,唯独“壮飞之书”,定要好好保管。

唐才常短暂流亡海外之后归国,这次他不再创立学会,而是创立军队。他为给挚友复仇,发动自立军在汉口进行武装起义,无奈机密被泄,失败被捕。唐才常于殉难之时,曾口占诗:“七尺微躯酬故友,一腔热血溅荒丘。”最后他望着满天星辰,忍不住叹到:“好星光啊”。之后,这个与谭嗣同“少同游、长同志、订为生死交”的年轻人被张之洞杀害于武昌紫阳湖畔天符庙。

历史巧合在于,这两位挚友都是在三十三岁的年纪里终结在断头台上,现如今,浏阳老城有两条路,一条名为嗣同路,一条名为才常路,它们交汇在浏阳河边上,见证着曾经和过往,再一同随河水奔向远方。前后谭唐殉公义,国民终古哭浏阳。

梁启超是谭嗣同的另一位重要挚友,两人结识于1896年的北京。据记载,一日午后,谭嗣同与吴樵来到曾国藩的长孙曾广钧家中做客,在这里,他遇到了眉清目秀的广东青年梁启超。据梁启超后来回忆,当他倦坐在屋中时,忽然看到一个“英锐少年”从外径直而入,他穿着四品官服,与同伴朗声而谈。他看到墙壁上高悬的古剑,旁若无人,拔剑起舞。狂宕恣意的剑法与磊落豪迈的谈吐,让梁启超深感震撼。于是,吴樵介绍二人相识。那一天,谭梁谈论上下古今之事,中西新旧之学,互为对方倾倒,于是八拜定交,结为兄弟。刚认识,梁启超就兴奋地写信给自己老师康有为盛赞道:“谭复生才识明达,魄力绝伦,所见未有其比,伯里玺之选也。“伯里玺,即为英文词汇”president“之音译,也就是总统的意思。刚刚相识的朋友,即盛赞为具备总统之才能,梁启超这样高的评价,也就只给过谭嗣同一人。

在戊戌变法即将失败之时,面对清政府大肆搜捕,这对挚友在浏阳会馆中的怀旧雨轩作彻夜长谈。分手之时,二人立下“程婴杵臼、月照西乡”之约。谭嗣同微笑着与梁启超道别:“诸事就绪,无所萦怀,长为别矣!”随即,二人以拥抱诀别,三去三回首,泪水早已盈眶而出。这一去,将是不复相见的生离死别。

谭嗣同遇难后,梁启超流亡日本。他在去国的轮船上思绪万千,泪如泉涌,提笔写下一首《去国行》:

君恩友仇两未报,死于贼手毋乃非英雄。割慈忍泪出国门,掉头不顾吾其东。前路蓬山一万重,掉头不顾吾其东!

晚清著名的谴责小说《续孽海花》中曾有这样一段情节:当梁启超脱险后,他第一时间写信给谭嗣同。因为不知道他是生是死,才写下复生二字时,纸笺就已经被泪水湿透。他写道:“委身随缘,各尽热血,誓不易节。纸上泪痕,逊君道力,勿哂我也!”

生死之交虽仅有两年,然而谭梁二人在学术与理想上却极为志同道合,梁启超曾将谭嗣同誉为“晚清思想界之彗星”。他将谭嗣同生前所著《仁学》刊载于他主编的《清议报》上,还悉心收集了挚友的遗墨并妥善保存。即便在谭嗣同辞世多年,但凡有人与他相忆谭嗣同之事,他都会悲不自胜,泣不成声。

1914年,梁启超出任中华民国司法总长,他题了一块名为“民国先觉”的匾额送到了浏阳谭嗣同的家中。如今,这块匾还保存完好,悬挂在谭烈士专祠中。梁启超的字迹也依稀可辨:壮飞先生为戊戌政变第一完人,今则民国成立已及二年,追维往事,书以志成。司法总长世愚弟梁启超署。

在谭嗣同殉难的17年之后,面对袁世凯的复辟称帝,梁启超毅然与蔡锷发动护国之役,不知是否因为戊戌年之事而抱愧死友,梁启超曾在起事前与蔡锷约定:“事如不成,不跑租界不跑国外,甘愿赴死。”

梁启超曾在《护国之役回顾谈》中深情写道:“这段历史,是由好几位国中第一流人物、而且是我生平最亲爱的朋友,用他们的生命换出来的。他们并不爱惜自己的生命,但他们想要换得的是一个真的善的美的中华民国。如今生命是送了,中华民国却怎样,像我这个和他们同生不同死的人,真不知往后要从哪一条路把我这生命献给民国,才配做他们的朋友。六年以来,我每一想起,那眼泪便在肚子里倒流。”

谭嗣同在入京变法之时,曾受到内阁学士徐致靖之保举。徐家与浏阳会馆相隔不远,在京时,谭嗣同曾多次来往于徐家,与徐老谈论时政、饮酒赋诗、雅唱昆曲。后戊戌变法失败,各路维新人士纷纷出走他国,谭嗣同却又至徐家吃饭,当徐老问及他是否打算出逃之时,他拿起筷子敲了一下自己的头,并说“小侄已经给他们预备好这个了。”谭嗣同殉难多年,徐老隐居杭州,一直郁郁寡欢,后袁世凯死后,有人告及徐老,他却一下子哭了出来:“这么多年,我对不住谭浏阳,倘若当年不保举他进京变法,他就不会遇害。”

谭嗣同进京之时,他的佛学老师杨仁山之子杨自超一直跟在身边,当政变发生的危急关头,谭嗣同不走却逼着杨自超离开。据杨自超回忆,谭嗣同对他说:“真有什么事,你不能不顾一切,你回南京取侍奉老师去。我深受皇恩不得不报,你却不必白白贴在里面。”临行之际,他对杨自超说:“你替我对老师说,来世再见。”

三、去留肝胆,化骨成灰

事情安顿完毕,谭嗣同打开浏阳会馆大门,坐在家中静待捕者。

当官兵到来之际,他镇定自若,延请官兵来到浏阳会馆的客厅怀旧雨轩,并对他们说:我知道你们会来。官兵向他出示了抓捕令,谭嗣同神色不变,从容起身,整肃衣冠,并对缉捕者拱手抱拳为礼,随之被缚而去。

被捕之后,他先由步军统领衙门收押,随后移交刑部大牢南所头监。狱中条件极其恶劣,谭嗣同还曾为此传信给大刀王五,让他设法通融招呼被捕诸人的食宿。

12年后,因刺杀摄政王载沣未遂而入狱的汪精卫,也曾被监禁在刑部这座大牢中。在狱中时,他曾听狱卒刘一鸣说起过戊戌年被捕众人的情态。

林旭美如处子,在狱中时时微笑。康广仁则以头撞壁,痛哭流涕,边哭边叫嚷着:“天哪!哥子的事,要兄弟来承当!”而谭嗣同意气自若,终日在牢中绕行,有时,他拾起地上的煤屑,在墙壁上写写画画。狱卒不解,问他所作何为,谭嗣同笑着回答:作诗耳。

望门投止思张俭,忍死须臾待杜根。我自横刀向天笑,去留肝胆两昆仑。

这首被传唱了百余年的《狱中题壁》,就是此时所作。

身陷囹圄,他挂念着生死未卜的挚友,回首往事,他感慨着灾难深重的中国。他想到了东汉时期,士大夫因反对宦官、外戚专权而遭受迫害的“党锢”事件。张俭因揭发权贵而被通缉,逃亡在外,望门投宿,时人慕其名节,纷纷接纳;杜根要求垂帘听政的邓太后还政于皇帝,被命扑摔而死,却因执刑人手下留情而幸免于难。对于这样不畏强暴的义士,谭嗣同将他们引为同道。他暗自牵挂着、渴望着,他流亡海外的挚友,也能遇到帮助和收留他们的好人。

诗的最后两句向来为世人所争辩是否出于谭嗣同本人的手笔。根据当时一位刑部官员的日记,我们得知了这首诗本来的面貌:望门投宿邻张俭,忍死须臾待杜根。吾自横刀仰天笑,去留肝胆两昆仑。

而广为流传的“我自横刀向天笑”,则收录于梁启超所作的《戊戌政变记》当中,是梁启超后期所改。

但不论何种版本,“去留肝胆两昆仑”这句名垂青史且荡气回肠的的尾句,正是谭嗣同被传为千古绝唱的亲手绝笔之作。

从《敦煌佛曲》的描述中,我们逐渐揭开了这句诗神秘的面纱:右手持剑能斩群魔,左手持莲不染纤尘的文殊菩萨,曾有两个追随他左右的昆仑奴,谭嗣同谙熟佛理,这应当就是他笔下“两昆仑”的语源。

文殊菩萨骑狮赴法场,就是以昆仑奴为侍从的。

佛曲中的昆仑奴,有着“渡海言”和“不逃逸”两个特点。所谓“去”,暗指“渡海言”的梁启超与唐才常,而所谓“留”,则是“不逃逸”的自己。整首诗虽短短二十八字,然而环环相扣,字字皆有出处。

在狱中,谭嗣同亦放心不下远在故乡的妻子李闰,他提笔为她写下两封情深义重的绝笔信。遗憾的是,这两封信都没能留存下来。

晚清是个讲群的时代,谭嗣同敢于淡然去面对死亡,正是因为他的身后有众人。那样一个年代,正如梁启超所说的“非破家不能救国,非杀身不能成仁”。

小我虽亡,大我犹存,生与死是一对需要相互来成全的概念,都是向理念的一种献身,正是因为有了生,死才显得更有价值。谭嗣同自己也曾在《仁学》中表达过生与灭平等之观念,所以才有了去留肝胆,皆为昆仑的荡气回肠。

不有行者,无以图将来;不有死者,无以召后起。今南海之生死未可卜,程婴、杵臼,月照、西乡,吾与足下分任之。各国变法,无不从流血而成。今日中国未闻有因变法而流血者,此国之所以不昌也。有之,请自嗣同始。

春秋时期,为救赵氏孤儿,杵臼死而程婴生,死者长眠地下,生者经重重曲折将赵武抚养成人;日本幕府末期,为尊王攘夷,月照死而西乡活,死者葬身海底,生者最终推翻德川幕府,建立明治新政府。谭嗣同自比杵臼、月照,实则就是意指自己愿为变法杀身成仁,而以程婴、西乡勉励梁启超,要他最终完成未竟事业,成就“大我”。

这句话不能看得太久,看久了易落泪,当真是鲜红火热的赤子之心。由此再读到邹容的《革命军》:“革命者,顺乎天而应乎人者也;革命者;去腐败而存良善者也;革命者,由野蛮而进文明者也;革命者,除奴隶而为主人者也。”才会明白“前赴后继”这个词的决绝与悲壮。

他心向光明因而无惧黑暗,但是为了让更多的人走出黑暗,于是,他首先死在了黑暗之中。

这个桀骜蓬勃的生命,这个温柔来过的君子,这个曾在边塞沙漠中纵马疾驰、引吭高歌的少年,这个曾在落花中抚琴、在山川间舞剑的侠士,在一百二十年前这个秋高气爽的日子,在这片让他生死以之的朗朗乾坤之下,留下一句“愿身成骨骨成灰”,于是乎头颅轻一掷,慷慨燕歌行。

一生执着追求“仁爱”的谭嗣同,终是再也没能走出这不仁的十九世纪。然而他却并不在意,他求仁得仁,已是此生无憾。

美化死亡并不是一件道德的事,更何况他的死这样血腥而痛苦。所以我极不愿意像许多人那样,把这个爱在沙漠中纵马、在莽苍苍斋中弹琴、在大夫第中舞剑、在死牢壁上题诗的三十三岁青年的归宿,叫做“涅磐圆满”。

可是他的死若不能称涅磐,我又实在想象不出,人间还有哪一种结局,能配称得上佛所说的凤凰涅磐。

四、抱香而死,照破山河

从谭嗣同的时代开始,否定三纲五常变成一股历史潮流,日涨月增,终于在五四时期形成了反礼教的高峰。因为这一股历史潮流,封建思想基础由动摇而土崩瓦解。谭嗣同站在这个历史潮流的最顶端,他对旧时代的抗议精神成为了瓦解传统社会秩序的前锋。

胡适曾在一篇极具代表性的文章《不朽—我们的宗教》中提到,个人生命的价值意义,只有在个人对人类大生命的贡献中才能肯定;丁文江也曾表示过个人应该具备为“全种万世”而牺牲的信念。

就连毛泽东强调的“观念造就文明”,亦是谭嗣同“心力挽劫”的翻版。当他在第一师范读书的时候,研读《仁学》成为学生中的一种风气。毛泽东青年时代的笔记当中,经常出现“谭浏阳英灵充塞于宇宙之间,不复可以死灭”这样的议论。

谭嗣同对于时代的意义,早已超越了戊戌变法本身。他超越民族主义而以全人类作为关怀对象,让晚近中国的知识分子在探索国家民族出路时,拥有了一种来自心灵共鸣般的回响。

这个本生活在社会最上层的世家贵族公子,他没有沉湎于锦衣玉食的生活,而是站在了时代的最前列,用自己的双手,亲自击垮了封建壁垒上的第一块砖头,纵使头破血流。也为这个国家走向共和的艰辛历程中,尽完了可以尽的最后一份力。

谭嗣同是一个被历史尊崇而又忽视的人,人们提起他,首先说他的就义,然后再提到他的政治主张,然而也往往失之于片面,甚至曲解。至于他作为一个文人的独一无二的才情和他生动鲜活的个性,则鲜有人关心。久而久之,这个传奇般的“字林之侠客”,竟成了一张革命者的单薄脸谱。

世人爱重和敬仰这位英杰,并非仅仅因为他的就义精神,他的一生也绝非只有就义一事熠熠生辉。他不仅是哲学界、思想家、政治家、文学家,更是一个具备超前思想的西学家。他通晓物理、数学、天文,甚至于医学、地理亦有所建树,现代高校建筑系的学生在对建筑进行调研测绘之时,运用的现代测量方法仍然与谭嗣同在其金陵测量学会章程中所提出的测量方法完全吻合。

他就是这样一人:一个可以把心肝脾胃肾原理讲清楚的人,一个可以抱着欧几里德几何原本看完并作图的人,一个能够通过俄罗斯铁路分析中国铁路规划的人,一个把电光原理解释清楚并做了实地调研的人,一个极力佐证地球是圆的的人,一个用经济学原理分析印花税的人,一个热情如火而又温柔善良如水的人,一个上马驰骋边塞,下马提笔为诗的人,一个一百年前的人。

他高贵出尘,他随性洒脱;他冰雪情操,他芬芳悱恻;他率性可爱,他侠肝义胆;他清高绝俗,他不染纤尘;他光风霁月,他悲天悯人;他磊落无暇,他动人心魄。他是遥挂九天之朗月,是黛色连绵之山川;是穆月高谊之清风,是抱冰凌霜之白雪;是照破山河之明珠,是翩若惊鸿之舞蝶;是落霞断壑之青松,是幽然澄静之烟岚;是奔江倒海之惊涛,是热烈蹈厉之火焰。可他之神采,却不足形容一二,纵然世间好词万千。

“宁可枝头抱香死,不曾吹落北风中”,忆翁这两句诗形容谭嗣同最为合适。我生于当代,他死于清末,分隔我们的是一百多年光阴和无法倒退的时间。然而宇宙浩淼,光阴悠长,早生晚死一百年的时间真是沧海一粟,微乎其微。他如我身边之人,与我面对面坐着,在万籁俱静而草长莺飞的世界中,细细讲完了一个人所愿诉说的一切。

木棉花殷红,桂花皎以洁。想见故人心,如火亦如雪。

花飞还复开,叶落还复生。有如故人心,万古常青青。

(作者单位:机械工业信息研究院)

2017年11月,闭馆五年之久的湖南省博物院新馆开展。其中,一件特殊的文物吸引了不少游客为之驻足。这是一把清代光绪年间的古琴,与现代较为常见的杉木斫古琴不同的是,这把琴,由极为罕见的“雷击木”所斫成,且质地为梧桐木。中国自古有着“凤栖梧”的传说,心怀宇宙的凤凰高贵美丽而桀骜不驯,非梧桐不栖。而这把琴的主人,正如背负着世间苦难的凤凰一般,投身于熊熊烈火,以生命和美丽的终结换取世界之新生,只留下这把被他命名为“崩霆”的梧桐木古琴。

琴主人的名字,叫做谭嗣同。

凤凰涅槃,浴火重生,而谭嗣同的表字,正是复生。

1890年夏天,一个雷雨交加的傍晚,湖南浏阳城北门的一座大宅邸中,一棵梧桐树被巨雷劈倒。宅院少主人谭嗣同非常惋惜这棵与他日夜相伴的梧桐,于是,他亲自设计,将梧桐树的残干斫成两把古琴,一把为“仲尼式”,取名“崩霆”,一把为“落霞式”,取名“残雷”。

谭嗣同亲自在“崩霆琴”背后的龙池上方题下这样一首琴铭:

雷经其始,我竟其工,是皆有益于琴,而无益于桐。

在“残雷琴”的背后,他以石绿为颜料,亦题下琴铭:

破天一声挥大斧,干断柯折皮骨腐,纵作良材遇已苦。遇已苦,呜咽哀鸣莽终古!

这两首琴铭仿佛是他一生的写照,也如同谶语般预示着他早已为自己设计好的结局。

一、花气微醒,秋心零落

谭嗣同是个从内到外都极其纯洁光明之人,尤其在婚姻生活中最是磊落无暇、洁身自好,终其一生都在为一夫一妻制做出着努力。

他的父亲谭继洵官至湖北巡抚兼署湖广总督,相当于现在的湖北省委书记,不说家财万贯但也是锦衣玉食,他本人更是相貌堂堂一表人才。以他如此之条件,却与自己相貌平凡的妻子相守终生,一生不曾纳妾。

古代秉信“无后为大”,曾有族中亲戚屡劝他娶妾以绵延子嗣,都被他断然拒绝。并且,他还处处维护妻子,当有亲戚公然嘲讽他的妻子貌丑时,他愤然回击之:“配我有余!”十五年来,他们伉俪情深,在包办婚姻中过着难得的恩爱生活。

当时的晚清社会流行狎妓之风,尤以贵公子、士绅最为常见,鼎鼎大名的伪满洲国总理郑孝胥就是狎妓专业户。而作为郑孝胥之好友,谭嗣同却从不狎妓,甚至在友人聚饮时有人邀来妓女相陪,他竟拂袖而去。此等浊世之中皎皎君子,着实如天地日月一般动人心魄。

在中国历史上,屡有将一时俊杰称为“四公子”的美誉。早在战国时,孟尝君、平原君、春申君、信陵君便被呼为“战国四公子”。而时人所评出的晚清四公子中,谭嗣同得以位列其中且居于首位,除却不凡的家世和丰神俊逸的才华之外,更重要的是他表里如一、磊落无瑕的个人修为。

抛开他那句家喻户晓的“我自横刀向天笑”,谭嗣同更是个率性可爱的人,他的文笔凌厉十足,充满了孩子气。

《谭嗣同全集》之中收录了他一共两首词,第一首选用了《望海潮》的词牌,并在旁边附题为“自题小照”:

曾经沧海,又来沙漠,四千里外关河。骨相空谈,肠轮自转,回头十八年过。

春梦醒来波?对春帆细雨,独自吟哦。惟有瓶花数枝,相伴不须多。

寒江才脱渔蓑,剩风尘面貌,自看如何?鉴不因人,形还问影,岂缘酒后颜酡。

拔剑欲高歌,有几根侠骨,禁得揉搓?忽说此人是我,睁眼细瞧科。

这首词是谭嗣同十八岁时所做,他极少写词,他曾在文集中说,自己不喜填词,“以其靡也”,只有十八岁自题小照的《望海潮》,尚觉“微有骨气”,因此保存了下来。

上阙“唯有瓶花数枝,相伴不须多”,这句词里氤氲着一种峭拔之美,与姹紫嫣红、繁花着锦之美相对立,显得秀骨清相。一个十八岁的少年,问自己“有几根侠骨,禁得揉搓”,是能让人会心而笑的。而结句更妙:“忽说此人是我,睁眼细瞧科”——这独吟独坐、任性任侠的人是我么?让我仔细看看先。

第二首词名更加直白,叫《画像赞》:

噫!此为谁?锷锷其骨,棱棱其威。李长吉通眉,汝亦通眉。

于是生有二十七年矣,幸绯衣使者之不汝追。天使将下,上帝曰咨。

其文多恨与制违,然能独往难可非。放之人世称天累,海枯石烂孤鸾飞。

这首词作于谭嗣同二十七岁之时,一开篇上来先问:这是何人,竟然生得如此俊朗,如此棱角分明,威严不俗。紧随其后的是,这样一个惊世骇俗的翩翩佳公子,当是浊世中与海枯、与石烂的一只翩然孤鸾!

读罢这首诗,读者眼中的并不是什么革命烈士、民族英雄,而是一个飞扬跋扈的少年,一段毫不造作、跳脱性灵的青春之态,让人为之目眩神驰、为之倾倒。这个少年手执一支素心兰花,坐在黄河岸边,独自吟诵着“放之人世称天累,海枯石烂孤鸾飞”这样的句子。

谭嗣同一生内外兼修,梁启超评价他“平生一无嗜好,持躬严整”,唐才常评价他“如空山之云,天半之鹤,清高绝俗,不可稍干以私。”

他爱好古琴,位列湘籍名琴家之列,除了亲制“崩霆”“残雷”二琴之外,他的老师刘人熙所著乐理著作《琴旨申邱》,别人都不感兴趣,而他却看得津津有味。

他擅唱昆曲,无论是南方的苏昆还是北方的北昆,他都非常擅长。有人回忆,他曾在自己家中办过一个“音乐派对”,弹琴颂章,那天的场景琴瑟和鸣,华妙绝伦。

他喜爱诗词,创作大量诗作,十四岁时所著《潼关》被当做唯一一首清代作品选入中学语文教科书中。这位在清末诗坛独树一帜的青年诗人,堪称当时诗界之翘楚。诗如其人,他的诗风不仅狂宕恣意、奔放奇崛,而且浪漫瑰丽、蕴籍雅琢。在他生前,他所著的诗集就已在南京出版刻印,“生平诗文犹脍炙人口”。

他还擅长篆刻,尤其喜欢雕刻砚台。他有一方菊花砚,上面刻有一只小螃蟹,还有一方小荷叶。他还在旁边题写了一首四言小诗:

我思故园,西风振壑。花气微醒,秋心零落。郭索郭索,墨声如昨。

除了这个,他还为自己的四方砚台分别取名“瑶华”“观澜”“秋影”“瘦梦”,代表春夏秋冬,极富浪漫情怀。

他有两枚自己刻的印章,一个“勇猛精进”,一个“芬芳悱恻”。前者是热烈,后者是清冷。于世事,他热烈待之,以他人痛苦为自身痛苦;于朋友,他坦诚内心,毫不矫揉虚伪;于自身,他高贵清冷,如抱冰凌霜之白雪般不愿将自身投到泥潭之中。

司马迁那句话于谭嗣同十分合适:“自疏濯淖污泥之中,蝉蜕于浊秽,以浮游尘埃之外,不获世之滋垢,皭然泥而不滓者也。”

这样一个生于早春时节的人,却在一个深秋落叶之季,在生死关头执拗地不愿出走,以三十三岁的青春年纪,在北京人的叫好、嬉笑与秽骂声中,踩着满地的烂菜叶,跪在屠刀下死去,该是多么可惜可恸的一件事。所谓焚琴煮鹤,大约不过如此。

一百二十年前戊戌年的九月二十八日,当他面对着从小长大的北京宣南,面对着他曾写下“西山晚晴、翠色照地”的夕阳,面对着那排对他迎来送往的白杨,面对着支离破碎的家国和这群他深切爱着的人们,他那声疾呼,是怎样的绝望和悲壮,又寄托了他怎样的深情与惆怅:

有心杀贼,无力回天。死得其所,快哉快哉!

二、程婴杵臼,月照西乡

若要看一人,可先观其友。谭嗣同一生交友众多,且都是国中一流人物。谭嗣同的友人中,有培养出一门三院士的梁启超,有发动自立军起义的唐才常,有《天演论》的译者思想家严复,有国学大师陈寅恪之父陈三立,有民国总理熊希龄,有国民政府主席谭延闿,有桥梁专家茅以升的祖父茅谦,有核物理专家钱三强的伯父钱恂,有我国第一部历史教科书作者夏曾佑,有近代图书馆之父缪荃荪,有著名山水画家黄宾虹,有近代外交家顾维钧之父顾湄。

谭嗣同比唐才常年长两岁,二人相识于十几岁的少年时代。一见如故的两位少年结为知己之后,谭嗣同还引唐才常拜自己的老师欧阳中鹄为师,并在后来的信中亲切称他为同门。

后来两人前往武汉,想入两湖书院读书,在名额只剩一人的情况下,谭嗣同将名额让给了家境贫寒的唐才常。因此,谭嗣同终其一生无缘入任何一座书院读书。

并且,在书院就读期间,他还曾帮助唐才常谋求工作以养家糊口,并在他急需用钱时四处借钱凑足银两悉数奉上。并且,因为担心唐才常难为情,谭嗣同直接把银两邮寄到了他的老家,当唐才常的弟弟收到了谭嗣同寄来的银两写信给唐,唐才知道此事。满怀感激的唐才常在致其家人信中言及:“复生平日如空山之云、天半之鹤,清高绝俗,不可稍干以私。”并叮嘱家人切莫辜负其好意。

后来,唐才常创办《湘学报》,因销路不好,还托付谭嗣同帮其销售。《缪荃孙日记》中曾记载,在一个暴风骤雨之夜,谭嗣同独身一人撑伞至缪荃孙处托付其在其所开设的书院中销售《湘学报》,并将销售所得资金第一时间寄给唐才常。

谭嗣同出身名门,父亲官至湖北巡抚兼署湖广总督。但是出身于封疆大吏家庭的贵公子,却并未与家庭贫寒的唐才常产生任何隔阂,二人从浏阳算学馆到长沙时务学堂,亲密共事多年。

谭嗣同殉戊戌之难之后,唐才常锥心刺骨,他曾写下长联悼念挚友:“与我公别几时许,忽警电飞来,忍不携二十年刎颈交,同赴泉台,漫赢将去楚孤臣,箫声呜咽;近至尊刚十余日,被群阴构死,甘永抛四百兆为奴种,长埋地狱,只留得扶桑三杰,剑气摩空。”除此之外,唐才常还在信中嘱托家人将他所有来往信件全部销毁,唯独“壮飞之书”,定要好好保管。

唐才常短暂流亡海外之后归国,这次他不再创立学会,而是创立军队。他为给挚友复仇,发动自立军在汉口进行武装起义,无奈机密被泄,失败被捕。唐才常于殉难之时,曾口占诗:“七尺微躯酬故友,一腔热血溅荒丘。”最后他望着满天星辰,忍不住叹到:“好星光啊”。之后,这个与谭嗣同“少同游、长同志、订为生死交”的年轻人被张之洞杀害于武昌紫阳湖畔天符庙。

历史巧合在于,这两位挚友都是在三十三岁的年纪里终结在断头台上,现如今,浏阳老城有两条路,一条名为嗣同路,一条名为才常路,它们交汇在浏阳河边上,见证着曾经和过往,再一同随河水奔向远方。前后谭唐殉公义,国民终古哭浏阳。

梁启超是谭嗣同的另一位重要挚友,两人结识于1896年的北京。据记载,一日午后,谭嗣同与吴樵来到曾国藩的长孙曾广钧家中做客,在这里,他遇到了眉清目秀的广东青年梁启超。据梁启超后来回忆,当他倦坐在屋中时,忽然看到一个“英锐少年”从外径直而入,他穿着四品官服,与同伴朗声而谈。他看到墙壁上高悬的古剑,旁若无人,拔剑起舞。狂宕恣意的剑法与磊落豪迈的谈吐,让梁启超深感震撼。于是,吴樵介绍二人相识。那一天,谭梁谈论上下古今之事,中西新旧之学,互为对方倾倒,于是八拜定交,结为兄弟。刚认识,梁启超就兴奋地写信给自己老师康有为盛赞道:“谭复生才识明达,魄力绝伦,所见未有其比,伯里玺之选也。“伯里玺,即为英文词汇”president“之音译,也就是总统的意思。刚刚相识的朋友,即盛赞为具备总统之才能,梁启超这样高的评价,也就只给过谭嗣同一人。

在戊戌变法即将失败之时,面对清政府大肆搜捕,这对挚友在浏阳会馆中的怀旧雨轩作彻夜长谈。分手之时,二人立下“程婴杵臼、月照西乡”之约。谭嗣同微笑着与梁启超道别:“诸事就绪,无所萦怀,长为别矣!”随即,二人以拥抱诀别,三去三回首,泪水早已盈眶而出。这一去,将是不复相见的生离死别。

谭嗣同遇难后,梁启超流亡日本。他在去国的轮船上思绪万千,泪如泉涌,提笔写下一首《去国行》:

君恩友仇两未报,死于贼手毋乃非英雄。割慈忍泪出国门,掉头不顾吾其东。前路蓬山一万重,掉头不顾吾其东!

晚清著名的谴责小说《续孽海花》中曾有这样一段情节:当梁启超脱险后,他第一时间写信给谭嗣同。因为不知道他是生是死,才写下复生二字时,纸笺就已经被泪水湿透。他写道:“委身随缘,各尽热血,誓不易节。纸上泪痕,逊君道力,勿哂我也!”

生死之交虽仅有两年,然而谭梁二人在学术与理想上却极为志同道合,梁启超曾将谭嗣同誉为“晚清思想界之彗星”。他将谭嗣同生前所著《仁学》刊载于他主编的《清议报》上,还悉心收集了挚友的遗墨并妥善保存。即便在谭嗣同辞世多年,但凡有人与他相忆谭嗣同之事,他都会悲不自胜,泣不成声。

1914年,梁启超出任中华民国司法总长,他题了一块名为“民国先觉”的匾额送到了浏阳谭嗣同的家中。如今,这块匾还保存完好,悬挂在谭烈士专祠中。梁启超的字迹也依稀可辨:壮飞先生为戊戌政变第一完人,今则民国成立已及二年,追维往事,书以志成。司法总长世愚弟梁启超署。

在谭嗣同殉难的17年之后,面对袁世凯的复辟称帝,梁启超毅然与蔡锷发动护国之役,不知是否因为戊戌年之事而抱愧死友,梁启超曾在起事前与蔡锷约定:“事如不成,不跑租界不跑国外,甘愿赴死。”

梁启超曾在《护国之役回顾谈》中深情写道:“这段历史,是由好几位国中第一流人物、而且是我生平最亲爱的朋友,用他们的生命换出来的。他们并不爱惜自己的生命,但他们想要换得的是一个真的善的美的中华民国。如今生命是送了,中华民国却怎样,像我这个和他们同生不同死的人,真不知往后要从哪一条路把我这生命献给民国,才配做他们的朋友。六年以来,我每一想起,那眼泪便在肚子里倒流。”

谭嗣同在入京变法之时,曾受到内阁学士徐致靖之保举。徐家与浏阳会馆相隔不远,在京时,谭嗣同曾多次来往于徐家,与徐老谈论时政、饮酒赋诗、雅唱昆曲。后戊戌变法失败,各路维新人士纷纷出走他国,谭嗣同却又至徐家吃饭,当徐老问及他是否打算出逃之时,他拿起筷子敲了一下自己的头,并说“小侄已经给他们预备好这个了。”谭嗣同殉难多年,徐老隐居杭州,一直郁郁寡欢,后袁世凯死后,有人告及徐老,他却一下子哭了出来:“这么多年,我对不住谭浏阳,倘若当年不保举他进京变法,他就不会遇害。”

谭嗣同进京之时,他的佛学老师杨仁山之子杨自超一直跟在身边,当政变发生的危急关头,谭嗣同不走却逼着杨自超离开。据杨自超回忆,谭嗣同对他说:“真有什么事,你不能不顾一切,你回南京取侍奉老师去。我深受皇恩不得不报,你却不必白白贴在里面。”临行之际,他对杨自超说:“你替我对老师说,来世再见。”

三、去留肝胆,化骨成灰

事情安顿完毕,谭嗣同打开浏阳会馆大门,坐在家中静待捕者。

当官兵到来之际,他镇定自若,延请官兵来到浏阳会馆的客厅怀旧雨轩,并对他们说:我知道你们会来。官兵向他出示了抓捕令,谭嗣同神色不变,从容起身,整肃衣冠,并对缉捕者拱手抱拳为礼,随之被缚而去。

被捕之后,他先由步军统领衙门收押,随后移交刑部大牢南所头监。狱中条件极其恶劣,谭嗣同还曾为此传信给大刀王五,让他设法通融招呼被捕诸人的食宿。

12年后,因刺杀摄政王载沣未遂而入狱的汪精卫,也曾被监禁在刑部这座大牢中。在狱中时,他曾听狱卒刘一鸣说起过戊戌年被捕众人的情态。

林旭美如处子,在狱中时时微笑。康广仁则以头撞壁,痛哭流涕,边哭边叫嚷着:“天哪!哥子的事,要兄弟来承当!”而谭嗣同意气自若,终日在牢中绕行,有时,他拾起地上的煤屑,在墙壁上写写画画。狱卒不解,问他所作何为,谭嗣同笑着回答:作诗耳。

望门投止思张俭,忍死须臾待杜根。我自横刀向天笑,去留肝胆两昆仑。

这首被传唱了百余年的《狱中题壁》,就是此时所作。

身陷囹圄,他挂念着生死未卜的挚友,回首往事,他感慨着灾难深重的中国。他想到了东汉时期,士大夫因反对宦官、外戚专权而遭受迫害的“党锢”事件。张俭因揭发权贵而被通缉,逃亡在外,望门投宿,时人慕其名节,纷纷接纳;杜根要求垂帘听政的邓太后还政于皇帝,被命扑摔而死,却因执刑人手下留情而幸免于难。对于这样不畏强暴的义士,谭嗣同将他们引为同道。他暗自牵挂着、渴望着,他流亡海外的挚友,也能遇到帮助和收留他们的好人。

诗的最后两句向来为世人所争辩是否出于谭嗣同本人的手笔。根据当时一位刑部官员的日记,我们得知了这首诗本来的面貌:望门投宿邻张俭,忍死须臾待杜根。吾自横刀仰天笑,去留肝胆两昆仑。

而广为流传的“我自横刀向天笑”,则收录于梁启超所作的《戊戌政变记》当中,是梁启超后期所改。

但不论何种版本,“去留肝胆两昆仑”这句名垂青史且荡气回肠的的尾句,正是谭嗣同被传为千古绝唱的亲手绝笔之作。

从《敦煌佛曲》的描述中,我们逐渐揭开了这句诗神秘的面纱:右手持剑能斩群魔,左手持莲不染纤尘的文殊菩萨,曾有两个追随他左右的昆仑奴,谭嗣同谙熟佛理,这应当就是他笔下“两昆仑”的语源。

文殊菩萨骑狮赴法场,就是以昆仑奴为侍从的。

佛曲中的昆仑奴,有着“渡海言”和“不逃逸”两个特点。所谓“去”,暗指“渡海言”的梁启超与唐才常,而所谓“留”,则是“不逃逸”的自己。整首诗虽短短二十八字,然而环环相扣,字字皆有出处。

在狱中,谭嗣同亦放心不下远在故乡的妻子李闰,他提笔为她写下两封情深义重的绝笔信。遗憾的是,这两封信都没能留存下来。

晚清是个讲群的时代,谭嗣同敢于淡然去面对死亡,正是因为他的身后有众人。那样一个年代,正如梁启超所说的“非破家不能救国,非杀身不能成仁”。

小我虽亡,大我犹存,生与死是一对需要相互来成全的概念,都是向理念的一种献身,正是因为有了生,死才显得更有价值。谭嗣同自己也曾在《仁学》中表达过生与灭平等之观念,所以才有了去留肝胆,皆为昆仑的荡气回肠。

不有行者,无以图将来;不有死者,无以召后起。今南海之生死未可卜,程婴、杵臼,月照、西乡,吾与足下分任之。各国变法,无不从流血而成。今日中国未闻有因变法而流血者,此国之所以不昌也。有之,请自嗣同始。

春秋时期,为救赵氏孤儿,杵臼死而程婴生,死者长眠地下,生者经重重曲折将赵武抚养成人;日本幕府末期,为尊王攘夷,月照死而西乡活,死者葬身海底,生者最终推翻德川幕府,建立明治新政府。谭嗣同自比杵臼、月照,实则就是意指自己愿为变法杀身成仁,而以程婴、西乡勉励梁启超,要他最终完成未竟事业,成就“大我”。

这句话不能看得太久,看久了易落泪,当真是鲜红火热的赤子之心。由此再读到邹容的《革命军》:“革命者,顺乎天而应乎人者也;革命者;去腐败而存良善者也;革命者,由野蛮而进文明者也;革命者,除奴隶而为主人者也。”才会明白“前赴后继”这个词的决绝与悲壮。

他心向光明因而无惧黑暗,但是为了让更多的人走出黑暗,于是,他首先死在了黑暗之中。

这个桀骜蓬勃的生命,这个温柔来过的君子,这个曾在边塞沙漠中纵马疾驰、引吭高歌的少年,这个曾在落花中抚琴、在山川间舞剑的侠士,在一百二十年前这个秋高气爽的日子,在这片让他生死以之的朗朗乾坤之下,留下一句“愿身成骨骨成灰”,于是乎头颅轻一掷,慷慨燕歌行。

一生执着追求“仁爱”的谭嗣同,终是再也没能走出这不仁的十九世纪。然而他却并不在意,他求仁得仁,已是此生无憾。

美化死亡并不是一件道德的事,更何况他的死这样血腥而痛苦。所以我极不愿意像许多人那样,把这个爱在沙漠中纵马、在莽苍苍斋中弹琴、在大夫第中舞剑、在死牢壁上题诗的三十三岁青年的归宿,叫做“涅磐圆满”。

可是他的死若不能称涅磐,我又实在想象不出,人间还有哪一种结局,能配称得上佛所说的凤凰涅磐。

四、抱香而死,照破山河

从谭嗣同的时代开始,否定三纲五常变成一股历史潮流,日涨月增,终于在五四时期形成了反礼教的高峰。因为这一股历史潮流,封建思想基础由动摇而土崩瓦解。谭嗣同站在这个历史潮流的最顶端,他对旧时代的抗议精神成为了瓦解传统社会秩序的前锋。

胡适曾在一篇极具代表性的文章《不朽—我们的宗教》中提到,个人生命的价值意义,只有在个人对人类大生命的贡献中才能肯定;丁文江也曾表示过个人应该具备为“全种万世”而牺牲的信念。

就连毛泽东强调的“观念造就文明”,亦是谭嗣同“心力挽劫”的翻版。当他在第一师范读书的时候,研读《仁学》成为学生中的一种风气。毛泽东青年时代的笔记当中,经常出现“谭浏阳英灵充塞于宇宙之间,不复可以死灭”这样的议论。

谭嗣同对于时代的意义,早已超越了戊戌变法本身。他超越民族主义而以全人类作为关怀对象,让晚近中国的知识分子在探索国家民族出路时,拥有了一种来自心灵共鸣般的回响。

这个本生活在社会最上层的世家贵族公子,他没有沉湎于锦衣玉食的生活,而是站在了时代的最前列,用自己的双手,亲自击垮了封建壁垒上的第一块砖头,纵使头破血流。也为这个国家走向共和的艰辛历程中,尽完了可以尽的最后一份力。

谭嗣同是一个被历史尊崇而又忽视的人,人们提起他,首先说他的就义,然后再提到他的政治主张,然而也往往失之于片面,甚至曲解。至于他作为一个文人的独一无二的才情和他生动鲜活的个性,则鲜有人关心。久而久之,这个传奇般的“字林之侠客”,竟成了一张革命者的单薄脸谱。

世人爱重和敬仰这位英杰,并非仅仅因为他的就义精神,他的一生也绝非只有就义一事熠熠生辉。他不仅是哲学界、思想家、政治家、文学家,更是一个具备超前思想的西学家。他通晓物理、数学、天文,甚至于医学、地理亦有所建树,现代高校建筑系的学生在对建筑进行调研测绘之时,运用的现代测量方法仍然与谭嗣同在其金陵测量学会章程中所提出的测量方法完全吻合。

他就是这样一人:一个可以把心肝脾胃肾原理讲清楚的人,一个可以抱着欧几里德几何原本看完并作图的人,一个能够通过俄罗斯铁路分析中国铁路规划的人,一个把电光原理解释清楚并做了实地调研的人,一个极力佐证地球是圆的的人,一个用经济学原理分析印花税的人,一个热情如火而又温柔善良如水的人,一个上马驰骋边塞,下马提笔为诗的人,一个一百年前的人。

他高贵出尘,他随性洒脱;他冰雪情操,他芬芳悱恻;他率性可爱,他侠肝义胆;他清高绝俗,他不染纤尘;他光风霁月,他悲天悯人;他磊落无暇,他动人心魄。他是遥挂九天之朗月,是黛色连绵之山川;是穆月高谊之清风,是抱冰凌霜之白雪;是照破山河之明珠,是翩若惊鸿之舞蝶;是落霞断壑之青松,是幽然澄静之烟岚;是奔江倒海之惊涛,是热烈蹈厉之火焰。可他之神采,却不足形容一二,纵然世间好词万千。

“宁可枝头抱香死,不曾吹落北风中”,忆翁这两句诗形容谭嗣同最为合适。我生于当代,他死于清末,分隔我们的是一百多年光阴和无法倒退的时间。然而宇宙浩淼,光阴悠长,早生晚死一百年的时间真是沧海一粟,微乎其微。他如我身边之人,与我面对面坐着,在万籁俱静而草长莺飞的世界中,细细讲完了一个人所愿诉说的一切。

木棉花殷红,桂花皎以洁。想见故人心,如火亦如雪。

花飞还复开,叶落还复生。有如故人心,万古常青青。

(作者单位:机械工业信息研究院)

(责任编辑:周顺)

顶一下

(0)

0%

踩一下

(0)

0%

上一篇:湖湘革命两昆仑——记唐才常成为资产阶级革命派的发展历程

下一篇:没有了

下一篇:没有了

最新内容

推荐内容

抱香而死:谭嗣同

抱香而死:谭嗣同 “谭嗣同精神与改革

“谭嗣同精神与改革 民国时期马克思主义

民国时期马克思主义 民国时期重要学者对

民国时期重要学者对 曾国荃生平简论

曾国荃生平简论 黄本骥与《黄本骥集

黄本骥与《黄本骥集